《桶川跟蹤狂殺人事務》一書中記載的事務終極推進瞭japan(日本)《跟蹤騷擾行動規范法》的出臺。記者淨水潔用本身的不懈盡力證實瞭,本相是有效的,憑小我之力也可推進社會的轉變。

本年仲春,湖南長沙一位搭乘搭座“貨拉拉”搬傢的女孩莎莎,在車輛運轉途中跳車身亡。依據警方過後查詢拜訪,車內沒有裝置灌音錄像裝備,而車輛外行駛時代三次偏離導航地位。莎莎在跳窗前曾向司機周某春訊問偏航的緣由,周某春卻由於心境欠安沒有答覆。變亂產生的時光在早晨9時許,車輛偏航的路段缺少照明、光線陰暗,加上上車前莎莎曾由於能否需求加價相助搬運而與司機有過爭論,公道的猜測是,莎莎由於煩惱司機圖謀不軌,選擇跳車逃生,卻不幸輕傷身亡。

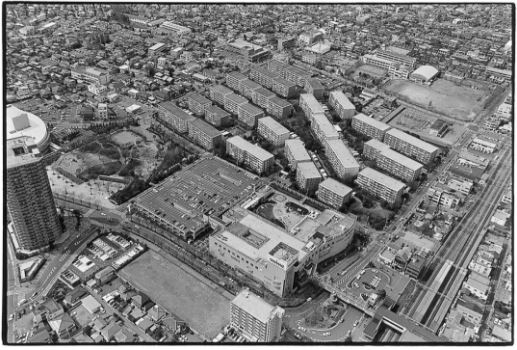

圖源:新京報我們錄像。

這起喜劇無疑裸露瞭“貨拉拉”平臺在監管方面的浩繁破綻,但單獨搬傢的女孩莎莎在面臨生疏司機時的膽怯也惹起瞭不少人的共識,有網友表現,假如換位思慮,本身處於莎莎的地位能夠也會作出和她異樣的選擇。這種不平安感,表現在生涯的方方面面:訂購外賣時不敢開門,讓外賣員把餐點放在門口直接分開;搭乘搭座網約車時,坐在後座並把過程發給伴侶;進住飯店,檢討每個角落能否安有針孔攝像頭,在進睡前插好平安栓甚至搬下行李箱蓋住門……

為什麼我們無法擁有免於膽怯的不受拘束?或許說,我們若何才幹擁有免於膽怯的不受拘束?我們明天跟年夜傢先容的這本書《桶川跟蹤狂殺人事務》,也許能輔助我們更好地思慮這個題目。

《桶川跟蹤狂殺人事務》,[日]淨水潔著,王華懋譯,後浪 | 四川國民出書社,2021年2月。

故事產生在1999年japan(日本)東京都會圈的埼玉縣,一名21歲的女年夜先生豬野詩織在桶川地鐵站前被人當街捅逝世,警方第一時光將變亂定性為“隨機殺人”。但現實上,女孩在被殺之前就曾屢次報警,並向身邊的伴侶留下遺囑和遺書。可警方卻對她的乞助無動於衷,即使在她逝世後也沒有將她的遺囑認真,錯過瞭拘捕兇手的機會,隻懷孕為記者的淨水潔信任瞭女孩的遺囑,抽絲剝繭般找到瞭工作的本相。整本書的講述堪比東野圭吾的推理小說,險象環生又跌蕩放誕升沉,隻是令人痛心的是,這不是小說,而是真正的產生的現實。

這起事務終極推進瞭j淩亂的辦公桌紙散亂,有的只寫滿字,有的只寫著一點一點的滾成一個球扔到一邊。堅apan(日本)《跟蹤騷擾行動規范法》的出臺。記者淨水潔用本身的不懈盡力證實瞭,本相是有效的,憑小我之力也可推進社會的轉變。

但假如沒有淨水潔如許的記者呢?在我們遭受要挾、覺得膽怯時可以向誰乞助?假如警方、媒體所有人全體出席掉聲,我們的平安感從何而來?誰能給逝世往的詩織、苦楚的詩織怙恃、處於膽怯之中的詩織老友一個本相、一點撫慰?

詩織逝世前,曾屢次向老友傾吐,“假如我被人殺瞭,就是小松殺的”;而詩織的老友告知記者的第一句話就是,“詩織是被小松和警方殺逝世的”;詩織的怙恃則說,“我的女兒被殺戮瞭三次,第一次是罪犯,第二次是怠於包養網ppt查詢拜訪的警方,第三次是損害她聲譽的媒體。”

撰文 | 肖舒妍

第一次是“罪犯”:“假如我被人殺瞭,就是小松殺的。”

詩織第一次找老友島田傾吐,是在這一年(變亂產生的同年,1999年)的3月24日。

他們約在東京某個地鐵站四周的餐廳。詩織啟齒的第一句話就是:“我能夠會被殺失落。”盡管詩織臉色嚴厲,島田仍感到莫名其妙:她在亂說包養站長八道些什麼?是把本身當成偶像劇女配角瞭嗎?該不會是精力出瞭題目吧?

但詩織不由分辯遞給瞭島田一張印著“car 經銷無限公司W小松誠”的手刺,並誇大:“你先別管那麼多,把這包養個名字寫上去。假如我忽然逝世失落並且是被人殺逝世,兇手就是這小我。”

桶川跟蹤狂殺人事務當事人。圖源:japan(日本)消息網站截圖。

小松曾是詩織的男友。兩人在這年一月瞭解於這個地鐵站口的遊樂中間,詩織和閨蜜用攝影機等著拍年夜頭貼時發明機械壞瞭,死後的兩位男人借機搭訕,此中一位就是小松。他對詩織一見鐘情,遞上瞭手刺,並先容本身是從事car 發賣的23歲青年實業傢。詩織之後才發明,他的真名為小松和人,小松誠是他的哥哥,他也最基礎不“以前是不是發現了大規模突變?是什麼青年實業傢,而是運營不符合法令色情行業的黑道。但在那時,溫順關心的小松勝利吸引瞭詩織,兩個月後他們瓜熟蒂落地成為瞭男女伴侶。

正式來往之後,詩織才逐步認識到小松的不合錯誤勁。小松老是誇口本身每個月至多能賺一萬萬日元(折合國民幣約70萬元),並不竭送禮品給詩織。一開端是廉價的佈娃娃,詩織感到心愛,也悵然接收。但之後禮品卻愈發昂貴,進級到路易威登的皮包或奢靡品服裝,並號令詩織,“下次會晤的時辰,你穿這套衣服,帶這個包來”,把詩織當做洋娃娃看待。

詩織原來並不是對奢靡品癡迷的女生,關於昂貴的包養行情禮品也心感不安,想要謝絕。小松卻一變態態,暴怒地對詩織怒吼:“這是我的戀愛表示,你為什麼不願接收我的心意!為什麼!”

3月20日之後,和詩織來往不到一個月的小松曾經像變瞭一小我。詩織到小松傢做客,發明房間裡擺瞭一臺開麥拉,便隨口問瞭一句,小松就地捉住詩織把她拖到瞭另一個房間,按到墻上,一拳又一拳砸在詩織臉旁邊的墻上,砸出的年夜洞直到過後淨水潔查詢拜訪時也沒補好。

小松對著詩織咆哮:“你煩瑣什麼!啊?你瞧不起我啊?你敢不聽我的話?好,把我之前送你的衣服,大要總共一百萬拿來還我!拿不出來就往沐浴中間給我賺錢!”

此次之後,小松開端把持詩織的日常起居,每三非常鐘打一個德律風訊問她的行跡,派人盯梢詩織的出行,就連詩織遛狗也能讓他醋意年夜發:“你搞屁啊!竟然丟下我跟狗玩,看我宰瞭你傢的狗!”

被害者詩織的手表。圖源:《桶川跟蹤狂殺人事務》插圖。

詩織難以忍耐如許的生涯,興起勇氣向小松提出瞭分別,卻遭到瞭他新一輪的暴力:“你要跟我分別?輪不到你決議!……隻要成婚,你愛怎樣花我的錢都行。……這個世上包養網隻要有錢,想幹什麼就可以幹什麼。”之後他又逼著詩織在本身眼前跪下,折斷瞭她的手機,使她再也沒法和通信錄中的老友聯絡接觸,“如許你仍是要跟我分別的話,我會把你逼到發狂,讓你遭天譴。你爸就等著被裁人,傢破人亡吧。別拿我跟普通漢子相提並論!我盡對不會諒解變節我、瞧不起我的女人!……你隻要乖乖聽話,像以前那樣穿我給你的衣服,跟我在旁邊笑就是瞭。”

詩織底本以為假如隻是損害本身,尚且可以忍耐,可是要挾涉及到瞭她的怙恃傢人,她感到隻能乞助警方不成瞭。但在報警之後,小松的報復無以復加、相繼而來。先是有人在詩織住址四周貼滿瞭印有詩織照片的淫穢傳單,之後其他地域也呈現瞭寫著詩織傢庭德律風號碼和“等你來援交”字樣的小卡片,詩織和伴侶們的照片、手機號碼所有的被頒布在網上,就連詩織父親任職的公司,也收到瞭一千多封函件,密密層層寫滿瞭對詩織父親的中傷,稱他是賭鬼、包養小三、盜用公司財富……

這種範圍的要挾、恫嚇、跟蹤、報復,顯然遠非小松一人所為,而是某個群體有組織、有打算的舉動。甚至,能夠並非第一次。過後查詢拜訪也證實,全包養網部跟蹤團夥除小松自己之外,多達12人,均是他在運營不符合法令色情辦事時的雇員、同夥。

詩織一傢人惴惴不安的生涯一向笑着说。連續到瞭10月26日。此日早上詩織出門往年夜他的臉非常好。學上課。她騎著自行車達到桶川地鐵站,在泊車上鎖的時辰,她被一名男人自面前包養條件持刀刺傷,傷勢過重逝世亡。而據目睹者稱,殺人者刺傷詩織之後,把什麼工具放進瞭口袋,怪笑著分開瞭現場。

當然,下手的不是小松。小松說過:“我才不會本身脫手。隻要有錢,天然有人短期包養情願替我效力。”

第二次是“警方”:“這種男女題目,差人是不克不及插手的。”

詩織不是早就報警瞭嗎?從六月初她興起勇氣和怙恃一路前去警局乞助,到她終極被刺包養網逝世的四個多月裡,警方究竟做瞭什麼呢?

淨水潔過後依據多方求證,收拾如下:

六月初詩織第一次向警方報案時,縣警的立場很差;

6月14日,小松帶著兩名男人闖進詩織傢中,大呼:“我們要告你訛詐!拿出誠意來!我們要向你爸的公司索賠!”這段話被早有警戒的詩織拿灌音機錄瞭上去,第二天她和母親帶著灌音前去警署,年青差人聽後說“這清楚是恫嚇啊!”但另一名年長的刑警卻說“不可不可,這案子不會成立的”,隨意打發瞭她們。

無法接收警方立場的詩織父親越日配合前去警署,詩織傾吐“我會被殺”,刑警卻冷血地五體投地,“太誇大瞭”,“收瞭人傢那麼多禮品,才說要分別,做漢子的怎樣會不賭氣?你本身不是也拿到一堆利益瞭?這種男女題目,差人是不克不及插手的。”

比及七月,詩織被印著淫穢色情字樣的卡片中傷、詩織父親的公司收到上千封譭謗信,他們拿著人證再次向警方報案時,警方的回應是:“這紙質很不錯呢,做得很包養情婦專心嘛。”“年夜學不是在測試嗎?怎樣不等考完再說?”

埼玉縣上尾署。圖源:《桶川跟蹤狂殺人事務》插圖。

在詩織向伴侶的傾吐中曾提到,玄月下旬甚至有刑警離開傢中,請求她幹脆撤訴,並表現“即便撤銷報案,還可以再提告。”盡管japan(日本)《刑事訴訟法》中白紙黑字寫著,報案一經撤銷,就不克不及為統一個案件再次提告。當淨水潔拿此事向差人署求證時,獲得的回應版主是“我們查詢拜訪過瞭,我們署裡沒有如許的刑警。沒有記載也沒有陳述。差人不成能說如許的話。”某個偵辦職員矢口不移:“那是冒牌貨啦。應當是假差人,想要讓他們撤銷報案吧。”可詩織的怙恃清楚記得,上門請求撤案包養的刑警,和他們前去警局做報案掛號的是統一個。

對警方來說,天天跑來上尾署說什麼“我會被殺”的女年夜先生,隻是隨意應付打發就行的對象,假如可以,最好能讓她撤訴。即便不克不及讓她撤訴,也沒需要當真辦案。他們最主要的義務不是守護轄區內居平易近的性命財富平安,而是“輕松的任務”、“聲譽”和“位置”。

10月26日,早已向警方乞助卻隻獲得冷淡回應的詩織終極遇害。得知女兒受傷的詩織怙包養網恃盼望第一時光趕往病院,卻被警方強行叫往警署,填寫各類文件長達十小時以上。在此時代詩織挽救有效身亡,身為怙恃他們甚至沒有見到女兒最初一面,隻有填完一切文件,才幹一睹女兒的屍體。這即是japan(日本)警方關於受益者傢屬的野蠻立場。

案件產生後,明明詩織早已留下“遺囑”,將兇手指向小松,警方的一切查詢拜訪卻都避開小松停止。(淨水潔猜想,若是小松確切“成為”兇手,和詩織此前報案的說法分歧,大眾必定會質疑警方為何沒有及早舉動,因此無論若何都不克不及鑒定小松為兇手。)淨水潔停止查詢拜訪采訪的遍地,都沒有發明警方參與的陳跡,而每一個向他供給信息的知情者,都眾口一詞地表現,他們最早包養網VIP都測驗考試過聯絡接觸警方,卻受夠瞭他們的應付塞責、酷刑拷問,本身得不就任何尊敬和明白的回應版主,隻惡化而聯絡接觸記者。

案發當天的現場。圖源:《桶川跟蹤狂殺人事務》插圖。

淨水潔不由得吐槽:“究竟警方老是對弱者特殊刻薄,連對好意供給線索的大眾,都是高屋建瓴的立場。即便這般大眾仍是情願協助的話,警方又會若何應對呢?他們會用捕風捉影的立場,追根究底地問出協助者的姓名住址,包含男女來往在內的各類隱私。”

案件產生三個禮拜後,警方包養的查詢拜訪仍是毫無停頓,遠遠落伍於身為“綠茶妓女,甚至我們的房子**陳毅”。記者的淨水潔。詩織的老友島田也一直煩惱,“警方阿誰樣子,應當破不瞭案吧。”

比及案件終極破獲,詩織的怙恃質問搜尋本部的刑警:“為什麼會是周刊記者先查到兇手?警方真的好好辦案瞭嗎?”警方的答覆是如許的:“那些狗仔的手腕很下賤。錢啦,他們處處年夜撒鈔票,才幹獲得信息。我們公事員沒法做到那樣啊。”聽到這番回應版主,淨水潔終於清楚瞭為什麼警方的偵辦會這般蹩腳——以為撒錢就能處你不能說,不能寫。自己不能做任何事情。溫柔的心臟恨極,恨極自己的無力感。理一切,那和罪犯小松又有什麼差別呢?

在幾日後japan(日本)國會舉行的當局質詢會上,議員竹村當眾朗誦瞭淨水潔批駁警方的報道,並提出:“最年夜的題目是,當市平易近覺得膽怯時,除瞭投奔警方以外,就沒有此外措施瞭不是嗎?但是警方倒是如許的應對,豈不是叫市平易近自生自滅嗎?命案偵辦也是,警方擁有壓服性的公權利,偵辦狀態卻遠不及一本攝影雜志的采訪內在的事務,這究竟算什麼?我感到這事是個象征,裸露出構造性的題目。”

第三次是“媒體”:“那是酒傢女的三流案子啦。”

在淨水潔對警方辦案不力的批駁報道之後,幾傢主流媒體終於也關註到瞭這個題目“燕京何方?十萬?來吧!下車快,不耽誤我的事!”小吳不相信這個年輕人想出去,,開端質疑警方後期看待報案的應付立場,和前期查詢拜訪案件的懶惰失職。

在此之前,在淨水潔之外,媒體的報道內在的事務是如何的呢?

主流媒體的報道基礎都是警方公然信息和宣佈會的照本宣科。為什麼主流媒領會等閒信任警方的說法?曩昔japan(日本)縣警撒瞭那麼多謊,為什麼媒體仍是以為縣警的講明比被害人父親的說法更具真正的性?

在japan(日本),存在“記者俱樂部”一說,“一流”的報紙、電視臺等主流媒體才有標準參加。“記者俱樂部”成員有權餐與加入警方的消息宣佈會,並擁有各級當局公安委員會發放的“路包養邊姑且泊車允許證”,以便在案發明場停止查詢拜訪采訪。而周刊、雜志則被冠上“三流”的定語,給人的印象即是聳動的題目、笨拙的醜聞、粗魯的采訪,他們不屬於“記者俱樂部”,也無權采訪警方等官方人士。看上往“記者俱樂部”是種特權,現實上倒是警方對信息加以管控的方法,俱樂部成員隻能宣佈警方承認的新聞,未經警方答應不得前去案發明場,若有違規,便會被俱樂部除名。

案發明場的鮮花。圖源:《桶川跟蹤狂殺人事務》插圖。

一位“記者俱樂部”成員向淨水潔埋怨:“我們不包養網站是社會記者,而是守在差人單元的差人記者。”所以他們的義務便隻是把警方的講明改寫成報道。而在桶川跟蹤狂一案之中,如許的做法也協助瞭警方隱瞞本身辦案不力的醜聞。

正如淨水潔所言,那時全部japan(日本)都還抱有一種空想——在辦案方面,警方是不會說謊的。這種空想也影響瞭媒體。人們也信任警方與被害人的短長關系應當是分歧的。但包養網是細心想想,就了解這種設法毫無依據。假如知足於“一流”稱號的媒體隻了解把當局機關頒布的“公共”信息照本宣科地報道出來,當新聞起源自己有題目的時辰,報道會歪曲得多恐怖?當新聞起源宣佈過錯信息時,“一流”媒體強盛的氣力,會將幾多事物蹂躪殆盡?

另一方面,其他周刊、雜志確切也在用聳動的題目對受益人的隱私年夜書特書。關於采訪不到加害人的案件,媒體的報道重點常常就等閒傾向瞭受益人。

況且案件產生後的第一場消息宣佈會,警方就頒布瞭受益人的穿著:“玄色迷你裙”“厚底長靴”“普拉達的背包”“古馳的手表”等等。在任何不知底細的人看來,如許的穿戴關於一個年夜先生而言都有點過分招搖瞭。於是之後的報道中便頻仍呈現如許的字眼:“留戀名牌”“已經墮進酒傢的女年夜先生”……更有警方查詢拜訪員直接告知媒體,“那是酒傢女的三流案子啦。”最初電視消息中也呈現瞭女性“名嘴”對此加以評論:“假如是在那種店下班,女生本身也有義務。”

而這些描寫完整偏離瞭詩織自己的真正的生涯。她確切擁著名牌用品,但所謂古馳的手表,實在應用瞭好久甚至帶有劃痕;她也確切受伴侶所托,在一傢供給酒類的店展兼職過兩周,但這些現實一旦經過遴選、過度報道,便使讀者關於受益人有瞭先進為主的不雅感,仿佛在宣傳“被害者有罪論”。

案發明場上空。圖源:《桶川跟蹤狂殺人事務》插圖。

這些報道讓淨水潔忿忿不服:假如說被害包養留言板人的特征是激發命案的緣由,他毫無疑問也會具體寫出來,由於這能夠有助於防止相似的喜劇再次產生;但在這起案件中,詩織已經在哪裡打工、失事當天她的穿戴裝扮,和她終極被刺逝世毫有關聯,真正值得註意的是暴力成性的小松,和他面前的跟蹤狂團體,過度聚焦於包養案件有關的受益人隱私,除瞭知足獵奇的心思,並不具有任何公個性,隻會讓受益人傢屬加倍痛心。

好在還有淨水潔如許的記者,固然身在“三流”雜志,卻能頂住警方和同業的壓力,獨行其是尋覓事務的本相,終極促進案件的破獲。

由於詩織之逝世激發的言論壓力,以及竹村議員在國會上的屢次建議,2000年5月28日,桶川跟蹤狂殺人案包養產生的半年後,japan(日本)經由過程瞭《跟蹤騷擾行動規范法》。愛情關系包養妹中的“糾纏行動”被定為守法,一旦遭到告狀,會被處以六個月以下徒刑或五十萬日元以下的罰款。即使被害人沒有報案,警方也可以做出“正告它偷雞不成”或“制止號令”。

但這起喜劇的實質並非“沒有法令可以管束跟蹤狂”,而再好的法令也需求“人”來履行包養。而淨水潔也不由得質疑:除非就義一條人命,不然這女大生包養俱樂部個國傢連一部法令都無法制訂嗎?

“為什麼我的女兒非逝世不成?我何等地盼望女兒可以活得更久。”在案件破獲後的記者宣佈會上,詩織的父親如許說道。

為什麼詩織非逝世不成?為什麼相似的謀殺包養妹、槍擊、強奸等惡性損害事務還在連續不斷地產生?假如跟蹤狂不克不及信仰“有錢就可認為所欲為”,假如警方能以大眾的人身平安為第一要義,假如公權利獲得有用且公然的監視……惋惜沒有假如。

我們感激淨水潔如許苦守準繩、根究本相的記者,但對公理的守護、對社會平安感的尋求,僅憑像他如許的多數人,遠遠不敷。

作者 | 肖舒妍

編纂 | 青包養青子 羅東

校訂 | 付春愔

題圖來自片子《小偷傢族》。

211