requestId:68b330f96fdc68.64165881.

2021年3月22日至25日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在福建考察。這是24日下午,習近平在福州三坊七巷歷史文化街區考察時,向游客和市民招手致意。

新華社發

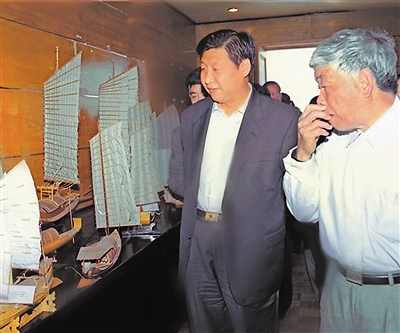

2001年4月,習近平到泉州海外交通史博物館考察。

資料圖片

2021年3月22日至25日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在福建考察。這是22日下午,習近平在南平武夷山朱熹園考察時,向游客招手致意。

新華社發

1997年6月30日,習近平出席林則徐出生地、故居、紀念館等修復竣工儀式。

資料圖片

1990年6月8日,習近平在福州華林寺調研。

資料圖片

2021年3月22日至25日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在福建考察。這是24日下午,習近平在福州三坊七巷歷史文化街區參觀嚴復故居。

新華社發

“沒有中華五千年文明,哪有我們今天包養網心得的成功道路。”2021年仲春時節,習近平總書記考察福建,第一站就來到世界文化和自然遺產地武夷山,觀蒼崖碧澗,眺層巒疊翠,研朱子理學,感慨而言。習近平總書記強調指出,要推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,以時代精神激活中華優秀傳統文化的生命力。

殷殷話語,重若千鈞!

早在福建工作期間,習近平就對福建文化和自然遺產保護以及申報世界遺產工作傾注了巨大心力——

在廈門,主持編制《1985年—2000年廈門經濟社會發展戰略》,開啟了科學保護鼓浪嶼的新篇章;

在福州,為保護以三坊七巷為代表的福州古厝做了大量工作,形成保護城市文脈的制度性安排;

在省里,積極協調推動武夷山申報世界文化和自然遺產有關工作,實現了福建世界遺產包養管道零的突破;治理木蘭溪,讓千年農業灌溉工程煥發新的生機;從炸藥包下搶救文化遺產,使“南方周口店”三明萬壽巖遺址幸免于被摧毀;積極推動福建土樓申報世遺;積極研究、推動“海上絲綢之路:泉州史跡”申報世界文化遺產工作……

習近平對文化遺產保護及其與發展經濟、城市建設之間關系的思考,高屋建瓴,振聾發聵,閃耀著思想的光輝——

“評價一個制度、一種力量是進步還是反動,重要的一點是看它對待歷史、文化的態度”“文物是歷史的見證,保護文物就是保護歷史;文物是珍貴的不可再生資源,保護文物就是促進經濟和社會的可持續發展”……

當流連于碧水丹山包養網,徜徉在古老坊巷,汲取這一片熱土璀璨文明的豐厚滋養,踏上人與自然和諧共生的現代化征途,仿佛能感受到這聲音穿越時空,直抵心扉。

第一篇章

守住民族文化的“根”與“魂”

“一片福州三坊七巷,半部中國近代史。”

位于福州市中心的三坊七巷起于晉,完善于唐五代,至明清鼎盛。坊巷格局至今基本保存完整,是中國都市為數不多的“里坊制度活化石”。

這里物華天寶,面積僅39公頃卻保存有200余座古建筑,其中全國重點文物保護單位就有1包養行情5處,被稱為“明清建筑博物館”。

這里人杰地靈,走出了林則徐、嚴復、沈葆楨、陳寶琛、林覺民、冰心等燦若繁星的風流人物,在中國近現代史上產生了重要影響。

2021年3月24日下午,習近平總書記在福建考察期間到訪三坊七巷,聽取福州古厝和三坊七巷保護修復等情況介紹,步行察看南后街、郎官巷,參觀嚴復故居。習近平總書記強調,保護好傳統街區,保護好古建筑,保護好文物,就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。

歲月不居,古老坊巷,文脈悠悠。當年,正是在時任福州市委書記習近平的重視和推動下,三坊七巷得以免遭破壞,一大批歷史文物古跡保留至今。

一場搶救林覺民故居的緊急行動,一系列包括“四個一”機制在內的創新之舉,揭開了福州文物保護事業的嶄新一頁,為這座有著2200多年歷史的美麗古城保住了文脈、留住了鄉愁。

2002年4月,時任省長習近平欣然為知名學者、福州市文物局原局長曾意丹所著《福州古厝》一書作序:“發展經濟是領導者的重要責任,保護好古建筑,保護好傳統街區,保護好文物,保護好名城,同樣也是領導者的重要責任,二者同等重要。”

正因為較好地處理了“古與今”的關系,福州這座國家歷史文化名城“在發展中得到保護,在保護中得到了發展”,正煥發愈加奪目的時代光彩。

緊急行動保護林覺民故居

三坊七巷北隅,南后街與楊橋路交匯處,歷經百年滄桑的林覺民故居靜立于繁華鬧市之中,門前矗立著全國重點文物保護單位和福州市文物保護單位的石碑。

往來的游客并不知道,那塊市文物保護碑上,曾出現過一個臉盆大的“拆”字。

這座典型的福州民宅,不僅走出了黃花崗七十二烈士之一林覺民,也是著名作家冰心的故居。1911年5月,林覺民在廣州英勇就義。消息傳到福州,林家人為逃避清兵的追殺,躲到福州遠郊,將此宅賣給了冰心的祖父。冰心先生小時候曾在此生活多年。

1983年8月,林覺民故居被確定為福州市級文物保護單位。然而,沒過幾年,一場風波降臨。

1989年,福州市有關部門批準一家房地產開發公司拆除林覺民故居部分建筑,準備建設商品房。當時在一家集體所有制印刷廠工作、熱心文保事業的鼓樓區政協委員李厚威投書《福州晚報》“建議完整保留林覺民故居”,但不久有關部門還是決定按計劃拆除。

時不我待。福州市政協委員張傳興也寫信給剛到任不久的市委書記習近平,并撰文《林覺民、謝冰心故居不容再拆》,發表于1990年12月1日的《福建日報》,指出“如此不顧社會效益,不免使人失望”。

習近平看到來信后,立即讓福州市文管會核實,同時要求有關部門暫緩拆遷。1991年1包養金額月27日,他又作出批示,要求市委辦核實情況。

1991年3月10日下午,福州市委、市政府在林覺民故居召開文物工包養網推薦作現場辦公會,習近平親自主持。到會同志視察了林覺民故居、黃巷、衣錦坊以及琉球館等,并就加強文物工作進行了討論。

時任福州市文管會常務副主任、包養網福州市博物館館長黃啟權參加了會議。在林覺民故居二進大廳廊前,習近平問黃啟權:“老黃,這里是不是林覺民故居?”

黃啟權回答:“對,我們站的地方就是林覺民故居的大廳。”

“好,我們就決定把它保護下來,進行修繕。”習近平的話語很簡潔。

在會上,習近平說:“評價一個制度、一種力量是進步還是反動,重要的一點是看它對待歷包養情婦史、文化的態度。要在我們的手里,把全市的文物保護、修復、利用搞好,不僅不能讓它們受到破壞,而且還要讓它更加增輝添彩,傳給后代。”

會議議定了1991年福州市加強文物保護工作需要辦好的七件實事,其中第三件即為“立即動手修復林覺民故居,作為辛亥革命紀念館開放”。

當年包養網5月31日,故居修繕工程動工。11月9日,在辛亥革命包養網福州光復80周年紀念日當天,林覺民故居修繕完成,并辟為福州市辛亥革命紀念館對外開放。

一直為保護林覺民故居奔走的李厚威,也由工廠調入林覺民紀念館工作,后來擔任館長。

“開館當天,習近平同志除了參加剪彩儀式,還親自給省外客人當起了講解員。開館一個月內,他三次來館了解觀眾反應,作出整改指示。”李厚威回憶說。

“四個一”機制惠及長遠

“沒有規矩,不成方圓”。保護文化遺產,既需要行動,也需要制度和法治保障。

1991年3月10日,習近平主持召開的福州市委市政府文物工作現場辦公會(以下簡稱“現場辦公會”),不僅改變了林覺民故居的命運,也建立了惠及長遠的“四個一”機制。

“這次會議主要是解決了林覺民故居的保護和修繕問題,還確定了三坊七巷等地名人故居和遺址的保護辦法:今后任何單位和個人,未經文物主管部門報經市政府同意,均不得拆除、改建或添建。同時,還確定了為加強文物保護工作,1991年福州市要辦好7件實事,包括制定《福州歷史文化名城保護規劃》、加強文物管理部門的力量等。”黃啟權回憶說。

正是由這7件實事衍生出“四個一”,以及一系列給力福州歷史文化名城保護的創新之舉。

“一個局”——“現場辦公會”確定,福州市文物管理委員會辦公室增加事業編制10名。1994年11月11日,習近平主持召開市委常委會會議,專題研究進一步加強歷史文化名城保護,會議議定健全文物管理工作機構,在機構改革中考慮設立市文物管理局。1995年6月,福州市文物管理局正式成立,作為市直二級局,人財物相對獨立,定編20人。

“當時,省里和各個地市都沒有專門的文物管理部門。福州在全省最早成立文物局,比省文物局成立還早,在全國同類城市中也算比較早的。”1997年擔任福州市文物局局長的王培倫接受訪問時說。

“一個隊”——“現場辦公會”明確提出,建立福州市考古隊。1991年6月,考古隊正式成立,定編8人。這為提升福州文物考古水平,進一步做好文化遺產保護工作奠定了堅實的基礎。

30年來,福州市考古隊在多個考古領域特別是中國水下考古領域,創下輝煌業績。平潭“碗礁一號”“南海一號”沉船遺址等水下考古發掘工作,他們都作為骨干力量參與,考古成果豐碩。

“一顆印”——“現場辦公會”提出,“各級文物保護單位中的現有使用單位,都要與文物主管部門簽訂‘使用保證合同’”。由此延伸,福州市委、市政府決定,從1992年開始,城建項目立項時需要征求文物部門的意見,加蓋市文管會(后改為市文物局)的印章。“以前只需蓋規劃建設部門的印章就可以了,增加了文物部門的一顆印,保護文物的主動性大大加強了,建設性破壞的可能性盡量避免和減少了。”黃啟權說。

“一百萬元”——過去,福州全市每年的文物修繕經費只是從城市維護費中列支8萬元,“現場辦公會”議定,從那一年開始,此項費用每年市財政撥款100萬元,以后逐年增加。這筆錢,在當時不是小數目。

除了“四個一”機制,“現場辦公會”還催生了一項創舉——“福州瓷牌”。

順著文儒坊的石板路,尋至大光里北側8號,坐落著福州“首屈一指的詩樓”,斑駁的紅木門上掛著一塊搪瓷銘牌——“福州市名人故包養網比較居·陳衍故居”,落款為“福州市人民政府立,一九九一年十月”。

這塊銘牌用搪瓷燒制而成,不懼風雨,昭示著這座樓房的身份。上世紀90年代初,文化遺產保護意識不如現今強烈,福州市創新探索出掛“福州瓷牌”保護歷史建筑的做法,在當時尚屬全國首創。

正是在“現場辦公會”上,習近平提出,在全市開展一次全面的文物普查;對全市各級文物保護單位全部掛牌立碑,名人故居、遺址采取多種形式掛牌,并一律包養管道建立檔案。

1991年3月12日,在省市人大代表視察福州市文物工作反饋會上,福州市正式決定用市政府掛牌形式從速保護一批名人故居。

1991年9月,經調查研究,福州市政府公布了第一批64處市區名人故居,比照市級文物保護單位予以掛牌保護。這也是新中國成立后,福州市公布的最大一批名人故居。

從1991年10月到1992年1月,這64處名人故居全部掛上了搪瓷燒制的“福州市名人故居”銘牌,包括陳衍故居、陳若霖故居、高士其故居等。

30年過去,這些故居有的已經升格為文物保護單位,其他的仍以“福州市名人故居”的名義得到妥善保護,門前依然掛著獨具時代特色的搪瓷銘牌,經歷風雨,見證歷史。

1991年“現場辦公會”確定的不僅是一件件具體實事,還有惠及長遠的機制舉措,那就是:抓緊制訂《福州市歷史文化名城保護條例》,制定福州市歷史文化名城、三坊七巷兩個保護規劃。

《福州市歷史文化名城保護條例》從1989年4月開始起草,“現場辦公會”之后,福州市文物、法律工作者馬上加緊制訂。1995年10月27日,時任福州市委書記、市人大常委會主任習近平主持召開福州市十屆人大常委會第十九次會議,審議通過了《條例》;1997年1月23日,經福建省八屆人大常委會第二十九次會議批準;1997年2月4日,由福州市人大常委會頒布施行。

這個條例的制訂和施行,在全國歷史文化名城保護領域也是率先之舉。

注重精神血脈的賡續傳承

在福建工作期間,習近平傾力推動文化遺產保護,其旨歸不僅是重視保存歷史遺跡,也是弘揚民族文化、賡續精神血脈。保護林則徐系列遺跡,就是典型代表。

福州是民族英雄、世界禁毒先驅林則徐的故鄉,是他出生、求學、成長以及晚年退養之地,這里留下了一系列與他相關的珍貴遺跡。

不過由于歷史原因,20世紀80年代末90年代初,包括林則徐故居、出生地以及紀念館在內的系列遺跡,都不同程度存在著年久失修、房舍被侵占等突出問題。省政協委員陳以強等多位有識之士為此奔走呼吁多年。

1990年5月,《人民日報》“情況匯編”發表《林則徐故居及墓地現狀》,反映了保護林則徐遺跡存在的問題,時任全國人大常委會副委員長習仲勛同志作了重要指示。

福州市政府立即進行了調查,在實地調查研究和核對文物普查材料的基礎上,對保護和修復林則徐紀念館、林則徐出生地、林則徐墓等遺跡提出初步意見。

1991年7月,習近平在有關匯報材料上批示:抓緊修復林則徐故居及做好墓地開放。此后,在福州市委常委會等場合,他又多次研究此項工作。如1995年5月8日,習近平主持召開市委常委會會議,專題研究林則徐誕辰210周年紀念活動及林則徐遺跡修復等事宜。

1996年2月6日,習近平主持召開市委常委會會議,專題研究林則徐系列遺跡修復、充實工作,決定成立林則徐系列遺跡保護、開發領導小組,同意紀念館、故居、出生地作為福州市文物局的下屬單位,歸市文物局統一管理。

這次會議還議定收回位于福州市中山路左營司巷的林則徐出生地。當時,林則徐出生地所在地塊已經出讓給了一家房地產公司,他們計劃興建高級商住樓。

這次會議后,福州市有關部門迅速與開發商協商,以1200萬元的補償收回了這塊地。同時,省長基金下撥200萬元,林則徐基金會協助籌資400萬元,大力支持林則徐出生地的修復工作。

1996年3月31日,林則徐出生地暨幼年讀書處修復工程開工典禮舉行。1997年6月30日,修復竣工并對外開放。

“開工和竣工兩次儀式,習近平同志都親自參加了。”時任福州市副市長、后任福建省人大常委會副主任,也是林則徐后裔的林強說。

與此同時,位于鼓樓區文藻山路的林則徐故居也逐步完成被占用房舍清退、拆遷等工作。2003年5月,一期修復“七十二峰樓”工程動工,當年8月竣工。2015年8月,林則徐故居二期修繕工程啟動,目前正在有序進行中。

習近平為何對林則徐系列遺跡的修復保護如此重視?這源于他對這位民族英雄的倍加推崇。

1990年6月18日,到任福州月余的習近平就到林則徐紀念館瞻仰、調研。

1995年6月3日,林則徐銅像在福州南大門——白湖亭豎立。在揭幕儀式上,習近平滿懷深情地說:“今天我們故鄉人民豎立起林則徐銅像,就是為了激勵自己,教育后人,讓在林則徐身上體現出來的中華民族的偉大精神,永遠發揚光大。”

同年8月24日,在福州市紀念林則徐誕辰210周年大會上,習近平提出,我們要“繼承、發揚林則徐堅貞不渝的愛國精神和氣貫長虹的民族正氣,學習他清廉剛正的高尚風范,學習他‘開眼看世界’的開拓精神”。

到中央工作后,習近平多次提到林則徐“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之”的報國情懷,林則徐“海納百川,有容乃大”的自勉聯也被他一再引用。“海納百川,有容乃大”,如今已成為福州的城市精神。

彪炳中國近代史的福州籍先賢,除了林則徐,還有著名啟蒙思想家、翻譯家和教育家嚴復。

2021年3月24日下午,習近平總書記在福建考察時,到訪三坊七巷,在郎官巷的嚴復故居駐足良久。“嚴謹治學,首倡變革,追求真理,愛國興邦”,故居墻上,習近平在閩工作期間所作題詞清晰有力。

嚴復晚年最后一段時光是在郎官巷20號的宅子(現為嚴復故居)里度過的,1921年10月27日病逝于此。

面對中華民族的空前危機,嚴復積極倡導變法維新,譯介《天演論》等西方政治經濟學、社會學著作,闡發救亡圖存觀點。“物競天擇,適者生存”“鼓民力、開民智、新民德”……嚴復在轉型時代發出的啟蒙強音,影響了一代又一代國人。

習近平總書記在福建及福州工作期間,十分重視嚴復思想的研究和弘揚。1993年至2001年,福州及福建先后5次召開嚴復學術研討會,習近平十分重視,關心會議籌備情況、出席大會發表講話、會見專家學者和嚴復后裔、為論文集撰寫序言……

1997年12月,福建省嚴復學術研究會主辦了“嚴復與中國近代化”學術研討會。時任福建省委副書記習近平為研討會題詞:嚴謹治學,首倡變革,追求真理,愛國興邦。

2001年,是嚴復逝世80周年。當年11月,福建省政協、福建省嚴復學術研究會等牽頭召開紀念嚴復逝世80周年學術研討會,并匯編論文集《科學與愛國——嚴復思想新探》,由清華大學出版社出版。時任福建省省長習近平親自擔任主編,并寫了序言,對嚴復的愛國情懷和啟蒙思想給予高度評價:“嚴復的這些譯著和評論,在當時因循守舊、固步自封的清王朝統治下的舊中國思想界,宛如巨石投入深潭死水,產生了極為深刻的影響。時至今日,嚴復的科學與愛國思想仍不過時。”

推動“福建土樓”申遺

在福建,獨具特色的土樓是最能體現傳統文化的建筑之一。

1986年,國家郵電部發行了一套“中國民居”郵票,展示全國各地最具包養網特色的民居,其中,代表福建民居的是一座環環相連的精美土樓,這取自龍巖市永定縣(后改為永定區)聞名遐邇的承啟樓。

像這樣的土樓,建于15至20世紀期間,遍布龍巖永定及漳州南靖、華安等地。這些最初為了防御而建造在水稻、茶葉和煙草田間的土樓,內沿為圓形或方形,中央是開放式庭院,只有一個入口,每座土樓最多可供800人居住。作為以土作墻而建造起來聚族而居的大型建筑,常常被稱為“家族的小王國”或“繁華的小城市”。

福建土甜心花園樓的形成與歷史上中原漢人幾次著名大遷徙相關,承載著厚重的傳統文化。土樓中,發人深省的楹聯匾額,與樓共存的私塾學堂,教化育人的壁畫彩繪,無不激蕩著歷朝歷代土樓人家“修身齊家”的理想和“止于至善”的追求。

走進土樓,人們可以感受到居住在其中的人對倫理道德的崇尚,他們忠君愛國,敬宗睦族,崇文重教,勤儉耕讀,刻苦耐勞,平等相待,熱情好客。同時,土樓蘊含著同宗血緣凝聚力,一座土樓就是一個家族的凝聚中心。

1998年起,永定、南靖兩個縣都啟動了土樓申報世界文化遺產工作,后來,華安縣也加入到土樓申遺行列。

龍巖、漳州兩地對土樓申遺的“署名權”——到底是叫“客家土樓”還是“閩南土樓”,各執一詞。

時任福建省副省長,同時也是學者的汪毅夫回憶,當時,有些領導和專家認為,無論以客家土樓還是以閩南土樓為主體進行申遺,文化上的意義都較為狹隘,是難以申報成功的。

因為這是一個涉及以后千百年的“署名權”問題,各方爭論不已,誰都不愿意作出妥協。

“筆墨官司”打到了時任省長習近平那里。2000年4月30日,習近平主持召開省長辦公會議,研究了土樓申遺有關問題。

時任副省長潘心城回憶:“習近平同志說,福建到處都有土樓,現在整個福建的土樓都要申報世界遺產,我們就稱為福建土樓,這樣八閩大地都有份。大家覺得習近平同志說得有理有據,又顧全大局,紛紛表示同意。”

這次會議確定了申遺的“福建土樓”范圍為“兩片一線”,即永定縣湖坑鎮、下洋鎮、高頭鎮,南靖縣書洋鄉、梅林鄉,華安縣仙都鎮大地村等。會議還決定成立福建土樓申報列入世界文化遺產名錄領導小組。

后來,福建省政府正式確定由永定、南靖、華安三縣的“六群四樓”共46座土樓,以“福建土樓”的名義申報世界文化遺產。

名正則言順。解決了申遺名稱爭議之后,龍巖 TC:sugarpopular900

發佈留言